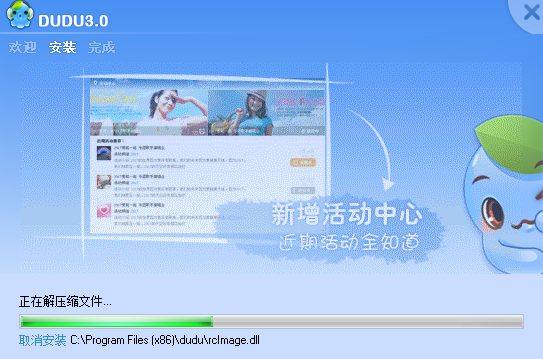

嘟嘟语音”是一款基于语音互动的社交产品,主要面向年轻用户群体。它通过AI语音识别技术,使用户在日常的聊天和交流中能够与虚拟角色进行互动,甚至通过语音生成个性化的娱乐内容。初看之下,嘟嘟语音并未表现出过于突出的异常,其创新性和互动性深受一些年轻群体喜爱。就像许多类似产品一样,嘟嘟语音也凭借其独特的产品定位和娱乐功能迅速吸引了大量用户。

正是在这一过程中的某些元素,使得嘟嘟语音在短时间内成为了舆论的焦点。爆发的导火索主要集中在其平台上的不当内容与用户隐私泄露事件。随着一系列不良事件的曝光,嘟嘟语音逐渐从一款科技产品,演变成了涉及社会伦理、法律合规和科技监管的公众话题。

引发广泛关注的隐私泄露与内容审查问题

嘟嘟语音的危机源于其用户隐私的泄露问题。据报道,部分用户在使用该平台时,发现自己的私人语音记录被平台存储且没有被明示告知。有用户透露,平台在未告知的情况下,保存了用户的聊天记录,并将其数据推送给第三方广告公司。这一行为引发了关于数据安全和隐私保护的严重质疑。

更为严重的是,平台上也出现了大量违规内容,尤其是与成人、低俗或恶搞内容相关的语音互动。这些内容不仅违反了公共伦理,更对未成年用户产生了不良影响。面对这些问题,平台的管理方并未在初期采取有效措施进行内容审核和整改,导致问题蔓延,最终引起了社会的广泛关注。

数字化平台的伦理边界:科技创新的双刃剑

“嘟嘟语音”事件的核心,在于它暴露了当前互联网时代下,社交平台对用户隐私和内容监管的缺失。当科技成为商业盈利的工具时,如何在技术创新与伦理道德之间找到平衡,成为了亟待解决的难题。

关于平台隐私泄露的问题,近年来多个数字平台都曾因数据安全问题遭遇舆论风暴。用户数据的泄露不仅是对个人隐私的侵犯,更可能被不法分子利用,从而带来更严重的社会后果。尽管数据保护法已逐步完善,但在面对一些新兴社交平台时,法律滞后与技术滥用之间的矛盾依然显现。例如,在“嘟嘟语音”事件中,平台是否向用户充分披露其数据收集方式?是否为用户提供了清晰明确的隐私保护措施?这些问题仍然没有得到有效解答。

平台内容的监管问题也成为了社会关注的焦点。互联网的开放性让每个用户都可以成为内容的生产者,这在一定程度上推动了信息的多元化。随着平台内容的迅速扩展,一些不健康、不道德甚至非法的内容也开始滋生。“嘟嘟语音”在这一问题上显得尤为突出。对于一个社交平台来说,如何对平台上的内容进行有效管理,避免低俗、恶搞、虚假甚至有害的信息传播,是摆在每一个科技公司面前的必答题。

舆论与监管:公众声音与法律应如何回应?

当“嘟嘟语音”事件愈演愈烈,舆论的压力也越来越大。从媒体报道到社交平台的讨论,再到政府监管部门的关注,这一事件的爆发引起了公众对数字平台监管的反思。

一方面,公众对于平台公司在隐私保护方面的失职表现出强烈的不满。许多人认为,互联网企业应当为用户提供更多的保护措施,尤其是要在收集和存储用户数据时做到透明化,并在技术层面加强数据安全管理。如何加强未成年人的网络保护,防止低俗和有害内容的传播,也是社会迫切需要关注的问题。

,政府和相关监管部门也开始介入,要求嘟嘟语音等平台公司进行整改,并强化内容审核和隐私保护。尽管中国近年来在数字经济领域取得了显著的进展,但面对飞速发展的互联网行业,相关的法律法规仍存在一定的滞后性和执行难度。因此,如何在保障互联网行业创新发展的确保用户的隐私安全和网络环境的健康,成为了监管部门亟待解决的问题。

未来:数字平台的责任与发展方向

“嘟嘟语音”事件并不是孤立的个案,背后反映的是互联网平台普遍面临的伦理、法律和社会责任问题。随着技术的不断进步,数字化平台在给人们带来便捷和娱乐的也让我们面临更多复杂的社会问题。在这个背景下,平台公司应当在盈利和道德之间找到更加清晰的平衡。

企业应当在产品设计的初期阶段就充分考虑到用户的隐私保护和数据安全问题,避免因技术滥用而引发信任危机。平台需要建立更加完善的内容审核机制,确保发布的内容符合社会伦理和法律法规,减少有害信息对社会的负面影响。

政府应加强数字经济的监管力度,尽快出台针对新兴平台的法律法规,并落实到具体的执行层面。对于平台公司而言,遵守法律不仅仅是应付监管,更是树立社会责任的基础。对于用户而言,保护个人信息的安全,以及确保网络环境的清朗,已成为每一个人应尽的责任和义务。

连信2025最新版本 vv4.9.1425

连信2025最新版本 vv4.9.1425 造梦次元最新版 vv4.9.1425

造梦次元最新版 vv4.9.1425 她聊下载安装官方版1.7.2 最新版 vv4.9.1425

她聊下载安装官方版1.7.2 最新版 vv4.9.1425 寻她app聊天软件2.5.6 安卓官方版 vv4.9.1425

寻她app聊天软件2.5.6 安卓官方版 vv4.9.1425 科大讯飞星火app官方最新版 vv4.9.1425

科大讯飞星火app官方最新版 vv4.9.1425 百度贴吧安装包apk下载12.59.1.0 官方正版 vv4.9.1425

百度贴吧安装包apk下载12.59.1.0 官方正版 vv4.9.1425 Steam手机版app下载3.7.5 官方安卓版 vv4.9.1425

Steam手机版app下载3.7.5 官方安卓版 vv4.9.1425 腾讯QQ vv4.9.1425

腾讯QQ vv4.9.1425 闲趣岛 vv4.9.1425

闲趣岛 vv4.9.1425 Truecaller增强电话簿软件 vv4.9.1425

Truecaller增强电话簿软件 vv4.9.1425